„Von mir aus brauchst du keine Arbeit zu finden, aber suchen musst du schon! Wenigstens kommst du dann raus, siehst die Welt wieder und begreifst, dass du nicht der Einzige bist, der von dieser Welt enttäuscht ist!“

„Diese Worte wirken wie ein Zauberspruch.“

Ninetto hat in der Tat reichlich Gründe, vom Leben enttäuscht zu sein. Frisch aus dem Gefängnis entlassen, für eine Tat, von der die Leserschaft erst spät erfährt, lässt der Protagonist sein bewegtes Leben vor dem inneren Auge Revue passieren. Obwohl noch nicht einmal sechzig Jahre alt, glaubt er, sein Leben verwirkt zu haben.

Die Rückschau beginnt im Sizilien der späten 1950er-Jahre. Unter der unnachgiebigen Sonne des Mittelmeers verbringt Ninetto seine frühe Kindheit zwar in der allgegenwärtigen bitteren Armut, doch seine Schulkameraden und der von ihm angehimmelte Lehrer lassen ihn seine Sorgen vergessen.

Bis zu dem Tag, an dem die Mutter einen Schlaganfall erleidet. Ninetto, den alle Pelleossa, Hautundknochen, rufen, muss die Schule verlassen und mit seinem wenig liebevollen Vater als Tagelöhner auf dem Feld arbeiten, um so den Lebensunterhalt der Kleinfamilie zu sichern. Es ist der Anfang vom Ende seiner Kindheit.

Il Treno del Sole

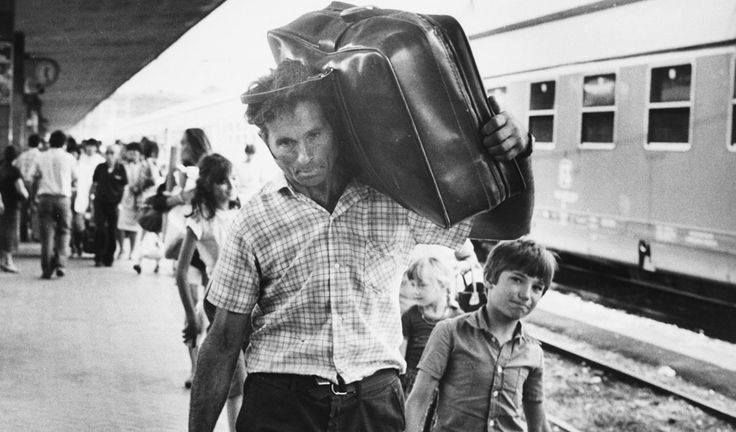

Ninetto ist gerade einmal neun Jahre alt, als er von seinem Vater zusammen mit einem befreundeten Feldarbeiter in die florierende Metropole Mailand geschickt wird. Im Treno del Sole zwischen dem südsizilianischen Syrakus und dem piemontesischen Turin tummeln sich Menschen aus allen Teilen Süditaliens, die sich im industrialisierten Norden ein besseres Leben versprechen.

Im Gepäck hat Ninetto ein leeres Tagebuch, das ihm sein Lehrer Vincenzo di Cosimo mit auf den Weg gab, sowie den Traum, Dichter zu werden. Und auch das Springmesser seines Vaters, das er diesem heimlich entwendete, trägt er bei sich.

Angekommen in Mailand verbringt Ninetto die erste Zeit in der Küche einer überbevölkerten Mietskaserne schlafend. Sein Lohn – den er sich als Laufbursche einer Wäscherei verdient – deckt gerade einmal die Miete. Über eine Herberge, die er sich mit Arbeitern aus den Abruzzen teilt, gelangt er später in die Baracken der zahlreichen am Stadtrand gelegenen Baustellen.

Hier lernt der Protagonist Maddalena kennen. Es ist das einzige Mal in seinem Leben, dass er sein Glück selbst in die Hand nimmt, wie er sich später, nicht frei von Reue, erinnern wird. Mit gerade einmal 15 heiraten die beiden. 15 ist auch in anderer Hinsicht ein besonderes Alter in Ninettos Leben.

Denn endlich darf er in einer Fabrik anheuern. Für Alfa Romeo wird er jahrzehntelang als Dreher und später als Gabelstapelfahrer in deren Werk im Mailänder Vorort Arese arbeiten. Es ist sind monotone und entfremdende Tätigkeiten, die nur wenig Qualifikation erfordern und ihre Ausführer in einen geistigen Dornröschenschlaf zu versetzen scheinen.

Ein moderner Sisyphos

Während Ninetto mit Ende fünfzig über all das sinniert ist er arbeitslos und streunt verloren durch ein Mailand, das er nicht wiedererkennt. Die Stadt im Schatten der Madunina und insbesondere ihre Peripherie hat Jahre der De-Industrialisierung hinter sich.

Die Arbeiterscharen aus dem verarmten italienischen Süden sind nun anderen „Verdammten dieser Erde“ (wie es in der Internationale oder bei Frantz Fanon heißt) gewichen. Menschen aus China oder Nord- und Westafrika versuchen sich jetzt – wie einst Ninetto – mit harter aber wenig beachteter Arbeit am „Streben nach Glück“.

Eine der unzähligen eindringlichen Szenen des Buchs beschreibt Ninetto, wie er nach seiner Haftentlassung für kurze Zeit eine Arbeit findet.

„Ich beginne noch am selben Abend und habe sogleich das Gefühl, in einem Film gelandet zu sein, der von einem handelt, der nie vorwärtskommt. Die Stadt ändert sich, die Bewohner ändern sich, aber er ändert sich nicht. Als alter Mann macht er dasselbe wie als kleiner Junge: Er fährt durch die Gegend und liefert Waren aus: Es ist wie verhext: Er versucht sein Leben zu ändern, tritt aber auf der Stelle.“

Dem Mailänder Gymnasiallehrer Marco Balzano – selbst Sohn von Arbeitsmigranten aus dem Süden – ist mit „Das Leben wartet nicht“ (Titel der Originalausgabe: „L’ultimo arrivato“) ein ruhiger aber bewegender Roman gelungen, der sich dem Phänomen der italienischen Kindermigration widmet, die zwischen 1959 und 1962 einen letzten traurigen Höhepunkt erlebte.

Mehr als ein Dutzend ehemaliger Kindermigranten und Kindermigrantinnen hat Balzano für sein Buch interviewt und aus deren Erinnerungen seine fiktive Geschichte entwickelt.

Das melancholische Buch gewährt dabei einen ungefilterten Blick in die Seele Italiens, hinter alle Zerrbilder von „La Dolce Vita“. Als Leser oder Leserin erfährt man von bescheidenen aber fröhlichen Abruzzesen oder von stillen, dafür aber umso rauflustigeren Kalabresen. Als Kenner italienischer Kulinarik dürfte man darüber hinaus in besonderem Maße auf seine Kosten kommen.

Mit schnörkelloser Sprache ergründet Balzano in seinem gefeierten Roman universale Sujets: Von der (auch in westlichen Gesellschaften weiter existierenden) Klassengesellschaft und den von ihr ausgehenden subtilen und weniger subtilen Demütigungen über Migration, bis hin zum Wert von Bildung, Familie, Erziehung und Lohnarbeit.

Identität entfaltet sich in „Das Leben wartet nicht“ nicht an Staatsgrenzen, allenfalls entlang regionaler Zugehörigkeiten. Noch viel mehr aber an der Frage, ob oder inwiefern man zu den Begüterten des Schicksals gehört.

Selbst wenn Aussehen, Kultur, Religion oder Sprache sie trennen, die Leiden der „Verdammten der Erde“ sind für Balzano universell. Frei nach K.I.Z: „Du und dein Boss ham nix gemeinsam bis auf das Deutschlandtrikot.“

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Buches ist die Frage, was uns als Menschen antreibt. Balzanos Antwort: ein nie ganz erlöschendes Fünkchen Hoffnung. Mit dieser Sinnfrage menschlichen Daseins stellt sich der italienische Star-Autor durchaus in die Tradition des literarischen Existenzialismus.

Nicht umsonst erinnert Ninettos Geschichte an Albert Camus‘ Roman „Der Fremde“ (wohlklingender Originaltitel: „L’Étranger), eines der Hauptwerke besagter Philosophie. Im Gegensatz zu Camus‘ Meursault plagen Ninetto allerdings auch Verlustängste. Schließlich hängen Hoffnung und Angst eng zusammen.

Fazit

Angst, Hoffnung, Reue. Und was macht ein Leben überhaupt lebenswert? Überzeugend exploriert Balzano diese Motive am modernen Italien und setzt den süditalienischen Kindermigrant:innen von einst damit ein literarisches Denkmal. Mit „Das Leben wartet nicht“ ist ihm aber auch ein Werk mit universellem Anspruch gelungen.

Indem er das Seelenleben Ninettos mit unumwundener Sprache ausleuchtet, hat Balzano einen feinfühligen und nachdenklich machenden Roman geschaffen, der zumindest bei mir noch lange nachhallen dürfte.

Marco Balzano: „Das Leben wartet nicht“, Diogenes, Zürich 2017. Titel der Originalausgabe: „L’ultimo arrivato“, Sellerio Editore, Palermo 2014.